超越世卫组织2040减半目标:中国空气污染治理的“基础达标”与“责任延展”

2025年07月18日

空气污染危害人类健康,细颗粒物(PM2.5)是元凶之一,它导致全球过早死亡人数不断攀升。鉴于此严峻形势,世界卫生组织(WHO)在第二次全球空气污染与健康会议上设定目标:2040年较2015年,空气污染相关健康影响要减半。

近十年来,中国在PM2.5污染治理方面的成效显著,由此带来的健康收益十分可观、普惠程度持续提高。北京大学空气-气候-健康(ARCH)团队基于对中国空气污染治理研究的长期积累,针对WHO提出空气污染健康危害“减半目标”,发现中国凭借现有政策已具备完成目标的潜力,通过提升环境空气质量标准、深化健康关联研究与国际协作,可引领更多国家实现减半目标。相关研究成果近日发表于Cell Press合作期刊The Innovation,题为Beyond the halving commitment: China can do more to achieve clean air for global health。文章聚焦中国在减轻空气污染相关健康影响方面的实践路径与关键成果,并展望未来进一步改善空气质量所能带来的健康收益,以期为实现“减半承诺”提供数据基础和政策借鉴。

当前,全球空气污染治理面临诸多挑战,距离实现WHO减半承诺目标仍存在显著差距。本研究发现,高和较高社会人口发展指数(SDI)国家在空气质量改善方面取得了相对显著的成果,PM2.5相关健康负担平均下降了约19%。但在实现空气污染健康危害减半目标的道路上,中低和中等SDI国家依然面临诸多挑战,能源结构转型滞后、环境监管能力不足、污染治理技术匮乏等多重问题,导致空气质量改善缓慢。

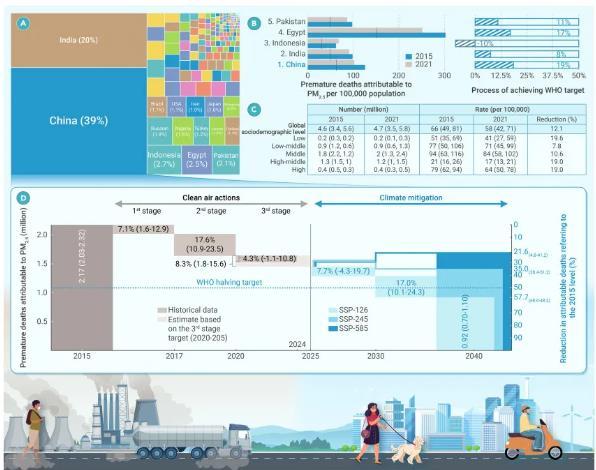

放眼全球空气污染治理之路,中国的进展、成效及前景十分值得关注。本研究显示,2015年至2021年间,中国与PM2.5相关疾病负担降低了19%,这一降幅不仅优于全球平均水平,还优于印度、印度尼西亚、埃及和巴基斯坦等其他PM2.5污染严重的国家。成效的取得,离不开中国在政策顶层设计与多维治理策略上的持续推进,以及科技成果系统全面的支撑。中国的进展源于自2012年起建立国家PM2.5监测与控制标准体系,并相继出台和实施三个“大气十条”等关键政策,涵盖产业结构优化、能源结构调整、机动车排放控制及污染源监管等多个层面,形成了全面、分阶段且系统的治理路径。

本研究预测,中国若能在低碳排放的情况下发展,到2040年有望实现PM2.5相关健康负担下降57.7%,超越WHO减半承诺;在中等或高碳排放路径下,降幅则可能分别为35.0%和21.6%,实现目标面临较大不确定性。

2021年不同国家PM2.5相关过早死亡风险(A)

2015-2021年不同国家地区PM2.5 所致负担变化(B、C)

2015-2040 年中国PM2.5所致负担变化(D)

本研究认为,中国亟需在持续加码政策力度的同时,推进系统性结构改革,强化大气污染排放控制,实现降碳减污协同治理。为此,建议从以下方面加强应对:强化环境与健康领域交叉研究,为修订空气质量标准提供科学依据;深化国际合作,借鉴国际先进经验;整合多源监测数据,完善环境健康指标体系;进一步强化大气污染排放防控措施,以健康效益最大化实现降碳减污协同治理。通过持续推进清洁空气行动并朝着碳中和目标迈进,中国不仅有望实现减排目标,还将推动更广泛的国际进展,在全球空气质量改善中发挥关键作用。

为科学认识中国空气质量改善的健康效应,并为未来治理规划及后续工作提供指引,北京大学空气-气候-健康研究团队在亚洲清洁空气中心(CAA)的支持下,持续开展了“中国空气质量改善的健康效应评估”系列研究,通过定量评估空气质量改善的健康效益,为相关政策的制定和成效评估提供科学依据,并帮助全社会进一步认识到在“双碳”目标下,中国大气治理对保护公众健康的积极影响。

该系列研究已编制并发布了两期成果报告。第一期《中国空气质量改善的健康效应评估》,应用最佳可得的健康风险评估方法,以2013年为参照,定量分析2013-2020年期间空气质量提升带来的健康改善效益及其人群和空间分布。第二期《中国空气质量改善的健康效应评估2024:关注生命早期暴露》,不仅更新评估时段到2023年,并展开了相关展望,还重点关注了空气污染对生命早期暴露的影响,为婴幼儿这一易感群体的健康保护提供研究关注和政策启示。系列研究成果作为关键证据,向全球展示了中国在空气污染治理领域的经验与成效,目前新一期研究工作正在持续推进。

报告封面 (点击出图片查看更多报告)